中工網記者 姚怡夢

“您能親自給我動手術嗎?”3個小時、27位患者,幾乎都會問同一個問題,語速急切。

“先坐,哪兒不舒服?”首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科主任醫師張俊廷穿著白大褂,不疾不徐地問診。

此時的他剛剛完成3臺復雜手術,壓根沒顧上吃午飯,“最后一臺有點復雜,做的時間有點長。”同事塞給他一塊巧克力,被患者的病歷和片子擠到辦公桌一角,直到門診結束依然包裝完好。

這是張俊廷的日常。用他的話說“上了手術臺,給患者看上病,覺不出餓。”

從醫40余年,張俊廷依靠精湛的醫術,帶領團隊勇闖顱底腦干這一手術禁區,在國內率先開展了顱底腦干腫瘤的臨床、基礎研究及規范化治療,被患者譽為“亞洲第一刀”。

“禁區”里播撒希望

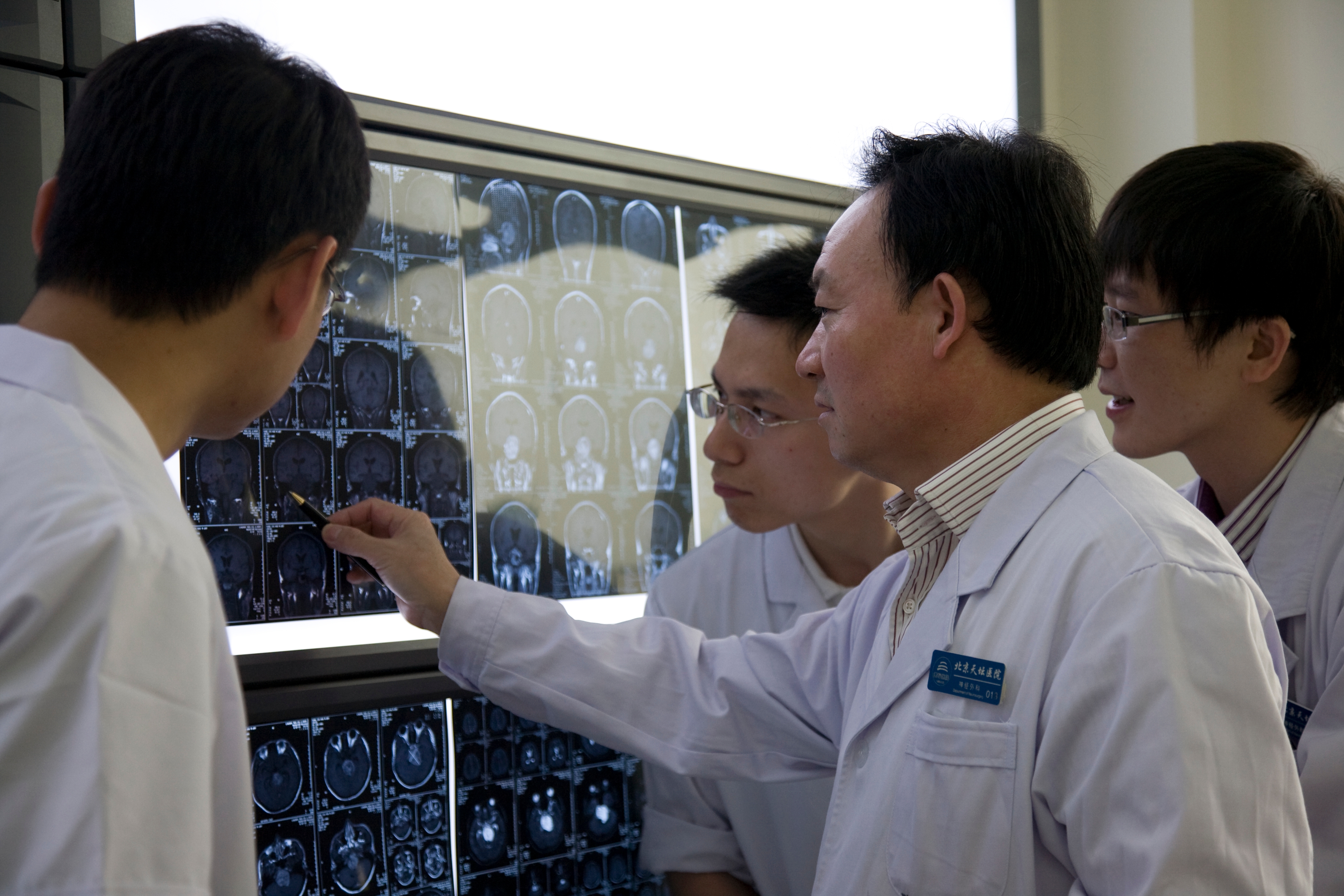

張俊廷的診室陳設簡單,辦公桌擺在一側,另一側是一面閱片燈墻。找到他的患者往往都患有極度復雜的疑難雜癥,每位患者都有厚厚一疊影像學檢查的片子,助手們需要在其中選擇最能表現病情的,在燈墻上按時間順序排開。

每次問診,張俊廷要從診桌后站起來,走到閱片燈前邊走邊看。有幾位患者,他就起立多少次,走多少個來回。

黑白底片上,大腦的輪廓最容易辨認,上面有時分布著反白的亮點或霧團狀的陰影——腫瘤。憑借一把手術刀,繞開細如發絲、阡陌如網的神經和血管,將它們精準地摘除,難度可想而知。

2003年,一位患有腦干旁血管網織細胞瘤的云南小伙子幾經輾轉找到張俊廷。巨大的腫瘤壓迫神經造成他雙耳失聰,失語,呼吸吞咽困難,瘦得只剩下48公斤。患者母親直言:“找張俊廷醫生,是最后的希望。”

經過科學評估,張俊廷大膽啟動手術。視野里,血管網織細胞瘤像一塊吸滿血水的海綿。更麻煩的是,患者已經做過兩次手術,顱內正常結構被破壞,嚴重的粘連和疤痕把腫瘤和腦干連在了一起。

靠著精湛的技術和耐心,整整13個小時,腫瘤被完整地切除。術后,小伙子時隔3年,再一次喊出了媽媽。

這只是張俊廷創造的眾多奇跡之一。“不能放棄任何一個機會。”

他說,贏,是一次手術的結果;迎,才是醫生應有的態度。

“來,沿著地磚鋪的這條縫,走直線。”張俊廷話音未落,11歲的小患者走了個來回。“您給做的手術,到這個月正好是2年零3個月,術后沒有放化療。”孩子的父親說。

“恢復得不錯。這兩年躥個兒了吧,這小臉可圓了,還得加強鍛煉。”張俊廷邊寫病歷邊笑著囑咐,“定期觀察就可以了,放心吧。”小患者點頭答應,和父親有說有笑地離開診室。張俊廷說,作為一名神經外科醫生,只要干得動,就會一直上手術,給更多患者帶來希望。

偶然中尋覓必然

張俊廷當上神經外科醫生,純屬偶然。

他坦言:“40多年前,沒有核磁、CT,只能靠患者表征和醫生經驗判斷病況。患者術前看起來還同常人一樣,術后卻會出現偏癱、失語等情況。這不僅對患者家庭是沉重的打擊,也給醫生帶來巨大的挫敗感。但當年分配我干這一行,那就只能一頭扎進小‘胡同’。”

這些“不得已”都是玩笑話,在他的背后,是中國神經外科事業的開拓者和創始人之一、中國工程院院士王忠誠的殷切期望。在王忠誠的指導下,張俊廷承擔起脊髓髓內腫瘤和腦干腫瘤一系列開創性的攻關項目。40多年來,張俊廷數年如一日在這片領域執著深耕。

1993年,他和同事創建了天壇醫院神經外科腫瘤七病區——國內首個神經外科顱底腦干專業病房。越來越多的疑難雜癥患者慕名而來。“多數來找張主任看病的患者都經歷過很多次檢查了。”張俊廷團隊里一位年輕醫生自豪地說,“來找他,因為別人做不了的手術,張教授能做!”

“這個患者腫瘤大,位置還深,位于顱底巖斜區部位,直接壓迫了腦干,是操作難度最高的手術之一。”年輕醫生簡潔地解釋,手術要從僅一兩厘米的縫隙中,將腫瘤先與包繞的神經剝離,再破碎成米粒大小后取出。“怎么能到達腫瘤的位置,又盡可能地保護大腦,這是最能體現術者功力的。這么多年來,張俊廷創新了顱底腦干手術入路,解決了這個難題。”

張俊廷的創新可絕不止這一項。他創新性地設計了乙狀竇前入路雙骨瓣開顱法,明顯減少骨質缺損,減少并發癥;改良了遠外側入路,首次提出經髁后入路切除病變的理念等等。如今,由他牽頭搭建的顱底腦干腫瘤技術平臺已積累超過8000例顱底腦干腫瘤的手術治療資料,建立了顱底腫瘤圍手術期評估制度,制定了我國顱底腦干腫瘤顯微手術治療的指導標準及操作規范。他帶領團隊助力我國顱底腦干腫瘤整體治療水平不斷提升,已達到國際先進水平。

“話療”技術了得

對于找到張俊廷的患者來說,往往已經對自己的病情有了判斷。面對他,每位患者都想“逼問”出一個答案——“我到底該怎么辦”,大家是想從他的口中聽到“一線生機”。

“無論是不是需要做手術,我都需要把病情給患者講明白,幫助他們找到最合適的選擇。”張俊廷說,對于這些患者來說,“話療”的作用有時候不亞于“化療”。

有患者鄉音重,試探地問:“能不能讓我女兒跟您講電話?”張俊廷痛快地點頭:“開免提就行。”

有患者體檢查出了腫瘤,焦慮得睡不著覺,跑大小醫院,把檢查做了一遍又一遍。張俊廷詼諧地反問:“這個腫瘤是先天的,長了幾十年,很小,對你的生活質量沒有過任何影響,干嗎現在非要冒風險動手術呢?”

有患者拿著報告,看著晦澀的醫學術語手足無措。張俊廷當翻譯:“左右腦像是一座樓,腫瘤現在侵占了樓道位置,堵路了。”

同事評價張俊廷的“話療”技術了得。他笑著回應:“門診時間很有限,我盡量多講一些,讓患者和家屬多些寬慰。與我剛入行時不同,患者不僅期待活著,而且希望更好地活著。作為醫生,就不能單純考慮腫瘤拿得干不干凈,而是要追求保留大腦功能的同時盡量把腫瘤切除干凈。這個度,要和患者講清楚。”

不空談、不繞彎子,也是張俊廷帶團隊的原則之一。40多年來,張俊廷已培養了30多名學生,均已成為骨干醫師。他說:“不光要教技術,還要教做人。”

每年,張俊廷還會帶領團隊赴外地教學、義診,像他的老師王忠誠一樣,把自己的技術和經驗傳授給全國的神經外科同行。“張俊廷創新工作室”已經在河北石家莊、廣東深圳和江西撫州等地落地生根。

告別最后一位患者,暮靄漸起,門診樓走廊里已空無一人。護士說:“每次都是張主任收尾。”

緊張的工作結束后,張俊廷并沒有放松,俯臥撐、杠鈴加深蹲……每天雷打不動,他說,外科醫生的手必須穩,鍛煉這件事兒沒有打折扣的余地。

(首都醫科大學附屬北京天壇醫院供圖)

關于中工網 | 版權聲明 | 違法和不良信息舉報電話:010-84151598 | 網絡敲詐和有償刪帖舉報電話:010-84151598

Copyright ? 2008-2025 by www.carsview.com.cn. all rights reserved

×

×