中工網記者 尹文卓

一塊粘土,一雙手,揉泥、拉坯、利坯、上釉……經過高溫煅燒,承載著陶藝師心血的器物就出爐了。

陶藝師,是一種綜合了陶藝拉坯、修坯、陶藝捏塑、陶藝教學等多種技能的職業,不僅需要具備豐富的陶藝專業知識,還要能夠為他人提供陶藝技能指導。

郭東輝就是一名陶藝師。

他向中工網記者介紹,古代制陶工藝有72道工序,如今被簡化為揉泥、塑形、素燒、上釉、釉燒等幾個關鍵步驟。這一簡化不僅保留了陶藝的核心技藝,還降低學習的門檻,讓它成為一種便于讓大眾參與的活動。

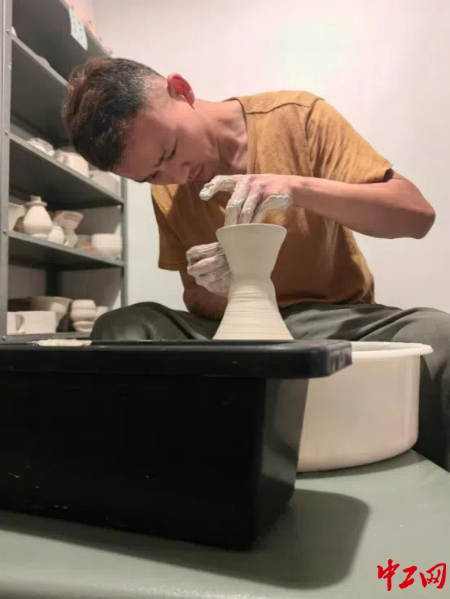

郭東輝正在揉泥。中工網記者 尹文卓 攝

數年前,郭東輝還是一名鐵路工人,但對陶瓷的熱愛促使他游學景德鎮,學習陶瓷制作,并最終進入這個行業。相較于科班出身或有傳承在手的陶藝師,郭東輝更了解新手接觸陶藝會遇到哪些困難。以他工作室主要經營的拉坯體驗項目為例,在他看來,如何在拉坯過程中保持泥土的穩定和均勻是新手必將面對的難題,一旦處理不當就會造成坯體的扭曲甚至坍塌。

郭東輝在拉坯機上拉坯。中工網記者 尹文卓 攝

拉坯之后待坯體晾干到一定程度時,用工具沿坯體外表進行修整,以保持坯體的光滑整潔——這就是利坯,也是陶瓷制作中郭東輝很享受的過程。

利坯刀與坯體相互摩擦,隨著輕微而富有節奏的聲響,干燥的泥土簌簌落下,坯體愈加光滑、精致,而這個過程就像一場自我治愈的儀式。

期間,郭東輝眼神專注,感受坯體的每一個細微變化并沉浸其中,不論是記者的鏡頭還是走動的貓咪都不能對他造成影響。

郭東輝示范利坯工序。中工網記者 尹文卓 攝

修整好的陶坯陰干后,就是上釉了。上釉,不僅能完善陶器功能性、美觀性、穩定性、易用性,更是陶藝師創作理念的表達。郭東輝介紹,上釉前要先用氣泵吹或者海綿蘸水擦拭、清潔坯體,確保坯體表面沒有灰塵、雜質。

“上釉的方法有很多種,我最常用的是浸釉和噴釉。”鏡頭前,他向中工網記者展示了簡單的浸釉過程。他說,浸釉就是將坯體浸泡在釉料中,可以里外同時上釉,很方便,并且不會浪費釉料。

“噴釉則是使用氣泵帶動噴槍,將釉漿霧化后噴到坯體上,特點是釉層較為均勻,但是這個過程中會浪費一些釉料。因此如果沒有氣泵或者要噴的作品較少時,可以選擇用嘴吹釉。”提到用嘴“吹釉”這種特殊操作時,郭東輝特意笑著提醒“要特別注意衛生和安全”。

上釉結束,就該進窯燒制了。與煤窯、木窯等傳統窯爐不同,郭東輝使用的是電窯爐。對于調節溫度和控制時間,既方便、簡單、環保又節省空間,是城市里的陶藝工作室的優選。

郭東輝說,經過燒制,作品才算最終完成。“不同類型的陶瓷作品燒制需要的溫度是不一樣的,溫度如果出現偏差,作品就‘功虧一簣’了!”

陶泥塑形,陶瓷煉心。也許是長久與瓷器打交道磨平了急躁、焦慮的情緒,也可能是在揉泥、拉坯、利坯的過程中尋找到了內心的平靜與歸屬感,郭東輝接受中工網記者采訪時始終不疾不徐,手邊擺放著親手制作的茶杯茶壺,清茶慢飲。

他身后架子上擺滿了他的作品,其中很少能看到兩件一模一樣的器物,而這也正是手工陶藝的魅力所在。

關于中工網 | 版權聲明 | 違法和不良信息舉報電話:010-84151598 | 網絡敲詐和有償刪帖舉報電話:010-84151598

Copyright ? 2008-2025 by www.carsview.com.cn. all rights reserved

×

×